前言

从形式生成的主体而言,可把魏晋南北朝形式,分为个体创造的形式与集体创造的形式,简称为个体形式与集体形式。个体是指具有明确姓名的精英艺术家。从阶层属性而言,他们多属于士族;即使是寒族,也是其中的知识分子。

集体是指那些无名氏,或者如今已不知其名的匠人与艺术家,由于其无名,故而将其归结为某个集体。从阶级属性而言,他们绝大部分是寒族,绝大部分为民间匠人;即使是士族,也是中低阶层的士人。

个体形式与集体形式的区别及相关词汇,

把主体的划分扩展到整个审美领域,

便形成了与之相对应的原则

个体形式是指有具有确切作者归属的,精英艺术家所创造的形式,其依附的艺术称之为个体艺术或精英艺术;集体形式指那些无名的匠人与艺术家创作的形式,又可称之为公共形式,其依附的艺术可称之为集体艺术或公共艺术。

与个体、个体形式相关或相似的词汇有:精英、文人、个性、精致、专业、创新等;与集体和集体形式相关的词语有:民间、工匠、共性、程式化、约定俗成等。精英艺术家创造形式时体现出来的个性化规律便是个体性原则,与其相关或相似的词汇有:个性、精致、专业、创新等。

无名艺术家创造形式时,体现出来的公共性规律便是集体性原则,与其相关或相似的词汇有:共性、程式化、约定俗成、民间等。之所以称之为集体艺术原因在于其主体具有很强的相似性,呈现出集体性的特征,其可视为集体中的一员;其创作遵循某种公共模式,用于公共性事务或礼仪事务,呈现出共同性的一面。

主体不同,其所创造的形式便有所差异。当把主体的划分范围扩展到整个审美领域,把阶层当作划分标准时,便形成了个体性原则与集体性原则。采用这种划分方法,提出这两条原则,是有着坚实的依据的。

魏晋南北朝是审美自觉的时代,

个体艺术家

推动这一时代审美的

质变,大量的作品开启了审美史新阶段

魏晋之前并非没有个体艺术家出现,但其整体数量、专业化程度均难以与魏晋南北朝相比。我们不否认魏晋之前的某些精英艺术家,为审美自觉所做的贡献,但那仍处于量变的阶段,尚未达到质变。审美自觉是质变的阶段,而这直至魏晋南北朝才出现。推动这一过程完成的,是个体艺术家。

换言之,魏晋南北朝审美自觉是由个体艺术家所推动、完成的,若没有个体艺术家则无审美自觉。个体艺术家及其作品的大量出现,是从本时期开始的,开启了审美史的新阶段。在此之前,审美之所以难言自觉,就是因为缺乏个体艺术家的推动。

个体艺术与集体艺术共生共存,魏晋南北朝形式的发展还包括的自发与继承,形式特征与其主体相关

个体艺术的出现不代表原有的集体艺术的消亡,二者间并不一定总是取代关系,其还存在着共生共存关系。二者分别针对不同的层面,用于不同的场合和功能,评判标准不一,受众群体各异,因而它们之间并不存在对抗关系,而是一种共存关系。

个体艺术的产生并不意味着集体艺术的消失,更不意味着其就能立刻占据主流的位置。集体艺术尤其独特的功能和适用场合,会延续自己的存在,不断进化。个体艺术需要不断发展,并借助内部与外部的力量,逐渐获得更大的支持和认同。

魏晋南北朝形式的发展不只是形式自觉与创新,还有形式的自发与继承;不只是质变,还存在渐变;不只是个体艺术的产生的过程,也包含集体艺术的发展过程。魏晋之前的艺术史可以说是集体或公共艺术史。魏晋南北朝审美自觉之后,则是个体艺术与集体艺术并存的时期。正因如此,我们才从主体的角度提出了形式生成的基本原则:个体性原则与集体性原则。

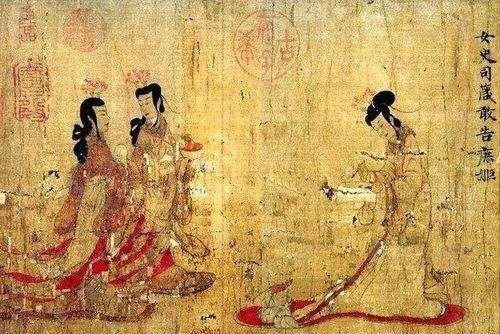

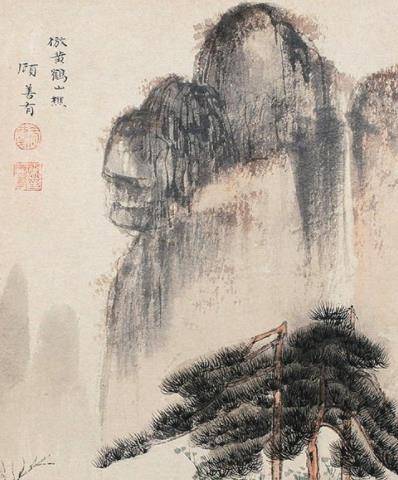

就魏晋南北朝的审美实际来说,此时期的形式特征确实与其主体息息相关,很多形式规范都是在个体精英艺术家这里得到精致化、专业化,并走向完善、定型。

艺术家形式的本质特征是

个性风格,

与之相对应的,是对创新的重视,

相反的是,很难辨别个性化特征

个性风格是个体艺术家的形式的本质性特征之一,前面我们提到了魏晋南北朝文艺批评的重要内容之一,便是对作家的风格进行辨析,其结果便是这些精英艺术家之间,彼此具有属于自己的个性化风格。

魏晋南北朝个体艺术家间的个性化风格已经形成,并且成为关注的重点,这些品评类的理论批评著作的目的,便是辨析艺术家的个性化风格,并对其进行高低优劣的评价,以提供艺术经验的启示。

与之相对应的,是理论界对创新的重视。在此背景之下,个性、天才等话题成为理论界关注的重点,这与个体艺术重视个性化特征息息相关。更值得注意的是,在个体艺术的谱系内,艺术家与其作品是不可分割的,是一体的。

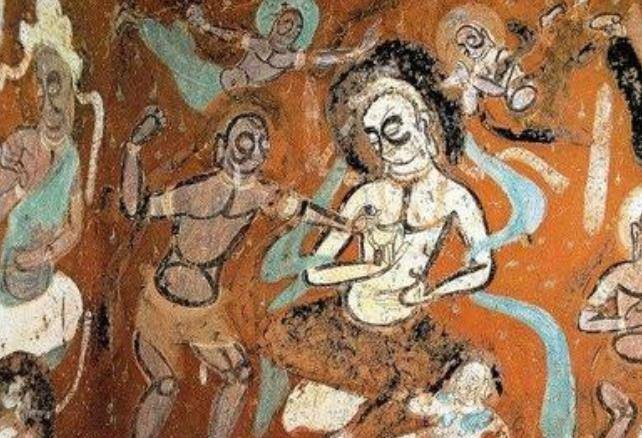

集体艺术的风格特征趋向一致,没有个性化的差异,

工匠的所持的技法体系和技艺水平才是决定性的

对于他们来说,只有技艺水平高低、粗精的差别,没有风格的差异。因此,在相对的固定区域内,集体艺术的风格特征趋向一致,没有个性化的差异。一般而言,集体艺术只有地域和时代的差异,而极少体现为个体风格差异。即使存在多元性差异,那也是时代之间、地域之间的差异,应该是叫时代风格和地域风格,而难言个性。

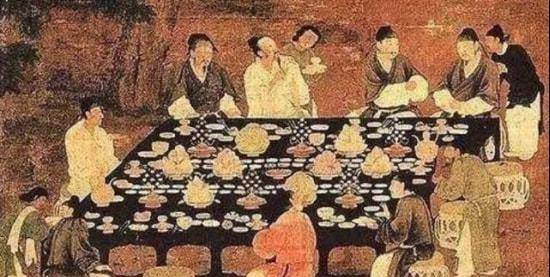

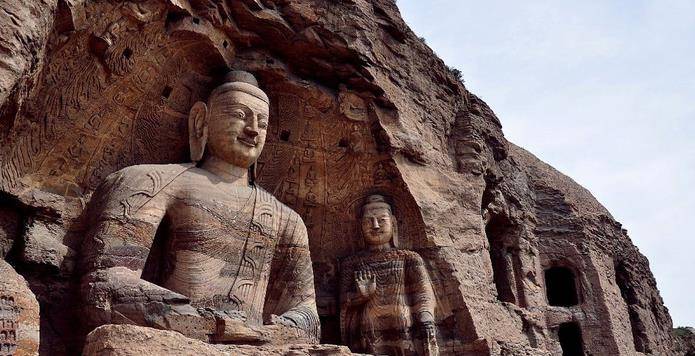

例如魏晋民间乐府、南朝的吴歌西曲,它们书写相同或相似的主题,共享一套的公共性语言与修辞手法,呈现出相似的风格特征。再如北朝的碑刻与洛阳地区的佛像、梁代帝王墓前的石雕、敦煌地区的佛教壁画等,它们之间只存在时代和地域的差异。

对于集体艺术来说,工匠的所持的技法体系和技艺水平才是决定性的,而这些均是共性、共享的,而非个体性的。同一时代、同一区域的集体艺术之间,具有相对稳定的技法与风格传承,并不凸显个性。

在集体艺术的视域中,个性是个不必要的词汇,相反文化传统、民间信仰习俗和赞助人意志是更为决定性的因素。匠人所承担的是更多的是传承者与制作者,而非创造者。对于集体艺术来说,内容远比形式更为重要,即形式所传达的内容重于形式本身。集体艺术的内容多选取公共性的题材或主题,有着不言而喻的社会流通性。

总结

形式仅仅是一个符号,它必须配合这些公共题材,而不能凌越题材凸显自身。甚至符号的精美与否,亦不在考虑范围内。他们关注的是符号存在的事实,因为符号存在便意味内容的在场。因此,符号个性与否,精美与否便不重要,重要的是存在与否。关于集体艺术所具有的这些特征,我们将在后面的章节中进行详细论述。

参考内容来源:《魏书》