文丨郑啸川

图丨各机构、本刊资料室

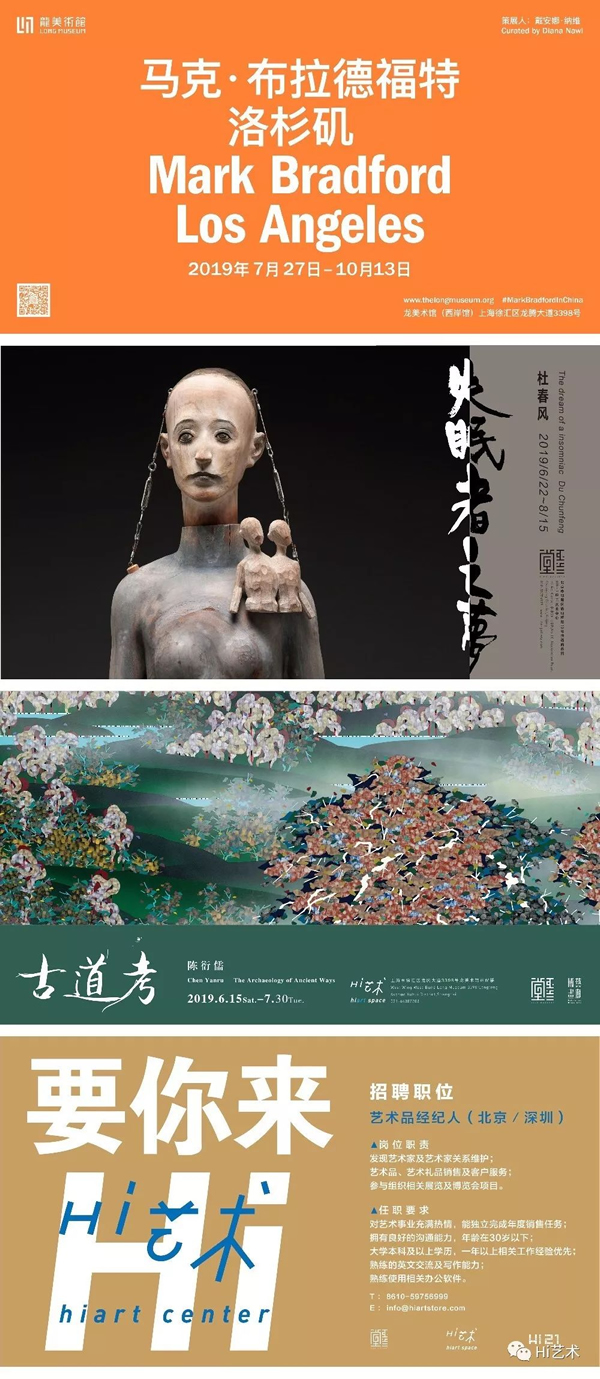

相较于上半年脑洞清奇的年轻艺术家们,已逾不惑之年的熟龄艺术家的表现大多显得沉稳很多。有长时间的创作支撑,回顾展开得理直气壮。跟精致小菜带来的眼前一亮相比,霸气的满汉全席虽然少了些许惊喜,但多了一份质与量的怡情悦性。一些先前被市场忽略的重量级前辈艺术家,例如赵大钧、宫立龙也后知后觉地走进大众的视野。

回顾上半年不难发现艺术面貌十分丰富。观念艺术依旧强劲,颜磊、王功新、隋建国、缪晓春、张恩利、薛松花开正艳;纪实摄影的老将刘香成斯如泰山;具象绘画稳健向前,陈丹青、庞茂琨、靳尚谊稳扎稳打;女性艺术家撑起半边天,喻红、周力、曹斐表现可圈可点;抽象艺术争奇斗艳,杨识宏、谭平、王易罡各表一方;水墨真的是新水墨了,李津和宋陵可以看做是“表现主义”和“超现实主义”;还有一个突变的个案,“异形”的刘小东尽管远在大洋彼岸,仍在国内掀起一场舆论风暴。

观念艺术

刘小东

Hi点评:刘小东一直为人所称赞的就是其在绘画上的孜孜进取。但本分的具象派刘小东如今也不满足于具象的“小小天地”,从而涉足新媒体的“尝鲜”了。尽管外界对他的这次新探索众说纷纭,但刘小东拒绝固步自封的做法依旧令人钦佩。

「Hi评论」刘小东最新个展,自废武功?

刘小东“失眠的重量”展览现场,里森画廊展

颜磊

Hi点评:不熟悉颜磊的人,在单看展览的前提下一定猜不到颜磊已逾知天命之年。因为展览太活泼了,“不正经”的狂欢表面背后是不留情面的针砭时弊,如此荒诞的真实令人想到赫胥黎的《美丽新世界》,忽然一阵后怕。

郭成(资深媒体人):领袖和明星的大头像加实体滤镜,让人看着就喜欢。后面装置挂着的大财神闪闪发光,也叫人印象深刻。去看展的那天正好遇到一帮网红在拍照,大高个儿模特儿画着浓妆,太时髦了。这个展览不光作品玲珑好看,我更喜欢它的周边和推广方式,手机壳太漂亮了,包也好看。这个标题是40岁以上的艺术家,可能是说思路保守?颜磊没有,比年轻人玩得开。

颜磊“狂喜加剂量”展览现场,博而励画廊

王功新

Hi点评:1995年的中国当代艺术还处于地下状态,没有美术馆和画廊等展示空间。彼时王功新在位于北京报房胡同的家里展出新作《布鲁克林的天空》。20多年后,他在掩体空间的最新个人项目,在某种意义上,又重新回到了“地下”。在一众不可名状的“危险”氛围中,王功新展示自身生存体验与当代现实之间的投射与相互转换。

王功新“潜影—与BIAO有关”展览现场,掩体空间

缪晓春

Hi点评:缪晓春自2006年来横跨12年的全面作品展,也是首次阶段性回顾。3D打印的雕塑和录像看似鬼畜,实则是缪晓春用电脑数码技术探寻新的艺术表达,尝试人脑与电脑共同思考,人手与鼠标协同合作。在马斯克发布脑机接口系统的当下,回顾这个年初的展览,艺术与科技真的是在并行不悖。

缪晓春“01变量循环:缪晓春2006-2018”展览现场,华美术馆

隋建国

Hi点评:2018年下半年《Hi艺术》去往隋建国工作室采访时,他正在为筹备这个大型回顾展忙得团团转。从1435件“泥稿草图”到巨大的3D打印雕塑,隋建国条理清晰地将自己十年来雕塑创作和观念系统的转变讲得明明白白。

房方(画廊主):“体系2008-2018”是一个很有分量的展览,是隋建国整个创作生涯的一次大总结,很有研究价值,首推。

「Hi人物」隋建国 空间敏感者

隋建国“体系2008-2018”展览现场,OCAT深圳馆

张恩利

Hi点评:张恩利在2006年成为第一位签约国际顶级画廊豪瑟沃斯(Hauser & Wirth)的中国艺术家,以聚焦生活中的靜物细节绘画闻名。近年来,张恩利转向从各种建筑表面、空间和环境中汲取灵感,延展观看绘画的更多可能性。本场展览所呈现的三件近作,进一步突出了其创作中的这一倾向。

张恩利“张恩利个展”展览现场,上海chiK11美术馆

薛松

Hi点评:跟凤凰涅槃一样,薛松最标志性的创作线索始于大火。同为上海戏剧学院舞美专业,20世纪90年代蔡国强还在画画的时候,薛松就开始玩火了,玩出了一种火烧火燎的观念。距离上次个展已经时隔六年,原因在于,他觉得办展比结婚还累。

「Hi人物」薛松 看到高大上的东西,我就想去消解它

“涅槃:薛松作品展”现场,龙美术馆

纪实摄影

刘香成

李大钧(画廊主):刘香成的作品和展览,不仅是历史的记录,有历史的痕迹,也蕴含着一种隐匿、但是确是一气贯通的气息。什么是时间的力量?什么是历史的洪力?在大事变前艺术家的敏锐观察和表达,说明了一个新闻记者型和观察型艺术家的态度,有着超乎常人的智慧和眼光。而星空间的房方用展览的语言和方式说明了这一点,甚至是恰到好处的!

郭成:星空间在798的新空间以刘香成的展览开幕,出乎很多人的意料。这个展览在当时拿到了画廊周北京的大奖。而最有意思的还不止如此,随后星空间在香港巴塞尔的展位展出了刘香成在大陆相对敏感的作品,不管是在时间还是空间上,北京和香港的安排赋予了纪实摄影以关系美学,我们不得不将之归结于画廊策略的成功。

刘香成“春风”展览现场,星空间

具象绘画

陈丹青

Hi点评:以一针见血的犀利言谈圈粉很多的陈丹青多年没有举办展览,大家都快忘记他精湛的写实功力了。IP级别的艺术家在寸土寸金的H Queen’s大厦办展,很多人未能去往现场一睹作品真容,单看流出的照片已经兴奋不已。这次香港个展可以看做是一次预热,据悉年底在国内还会有一次大型个展。预热已经这么嗨,更加令人期待年底的隆重亮相。

陈丹青“装扮与写生”展览现场,当代唐人艺术中心香港空间

庞茂琨

郭成:今天的媒体形势很容易让人焦虑,搭不上大数据和人工智能的车可能就会被时代抛弃。前两天马斯克实现人机互联了,更快了。庞院长在民生美术馆的展览让我感觉艺术家挺焦虑的。虽然这么大量的作品展示了一个管理岗位上的工作者在艺术创作上的辛勤劳作,但是油画机器人这事儿我感觉还是没想好。院长完全可以不理会这些,杂技那套挺棒的。

林正(画廊主):早期的庞茂琨在20世纪80年以《苹果熟了》出名。他的写实绘画不同于欧美,有着自己对写实的理解与创作方式。在20世纪80年代早期,受当时世界上的艺术思潮影响,他做了许多不同的尝试,但始终还是坚持用写实的手法表现当下。这次展览不同于回顾展,重在呈现的不是写实的技法,而是思想脉络的转变。我觉得这样的转变也符合当下的艺术概念,写实只是一个手段,作品的呈现才是最终目的。

「Hi人物」庞茂琨 那个拥有卓越手艺,致敬古典、嫁接当下的人

庞茂琨“相遇此在——庞茂琨艺术展(2009-2019)”展览现场,北京民生现代美术馆

宫立龙

Hi点评:刘老根大舞台首次上演北京当代艺术圈。北方绘画代表人物宫立龙的首次个展,幕布拉开,唱的是过往三十年的艺术实践:从城市走向农村,从当代走向无时代。

郭成:一代人有一代人的追求,看宫老师的展览我们就能看到一代人的诚恳。他并不在艺术的当代观念中探索所谓的可能性,反而是扎根土地,在描述农民形象的“土味儿”上下功夫。看似粗犷的造型中,情感的细节通过人物的动作表现得淋漓尽致。宫老师的绘画是快乐的,是幸福的,我想看过的人都能感受到。

宫立龙“彩排”展览现场,站台中国

靳尚谊

Hi点评:“对于一个艺术家而言,作品的最好归宿就是美术馆。”在中国美术馆举办过两次个展的写实油画泰斗靳尚谊,再一次向中国美术馆捐赠了三十余件代表作品。作为熟练掌握西方油画技法的中国人,靳尚谊付出了毕生的精力不断攀登油画的高度,兼顾东方与西方、古典与现代。

靳尚谊“靳尚谊捐赠作品展”展览现场,中国美术馆

女性艺术家

周力

Hi点评:18年前在中国美术馆声名鹊起,之后创作停滞了十年,两年前在余德耀美术馆轰动一时,如今签约白立方画廊,周力从未感到焦虑,所有经历的事情都在滋养着自己的艺术。

「Hi人物」周力 每一条抽象的线,都是与我有关的人和物

周力“我站在窗的中间——心原”展览现场,伦敦白立方(柏蒙塞空间)

喻红

Hi点评:许多人的女神喻红终于办回顾展了,一时在朋友圈大规模持续刷屏。最初喻红接受的是西方社会现实主义风格训练,而后,她从自己与周边人的生活中获取灵感,发展出一套独特且个人化的油画视觉语言。其主题核心一直关于“人性”与人在社会中的成长、生存和情感剖析。画面中“我还是那么青春,那么迷茫”的标语正是喻红内心的写照,除了过硬的作品本身,这份直接的天真也是她广受众人喜爱的原因之一吧。

房方:喻红在龙美术馆的展览呈现了其十分丰富的作品,创作时间跨度很大,非常有力地提升了女性艺术家的地位。

喻红“喻红:婆娑之境”展览现场,龙美术馆(西岸馆)

曹斐

Hi点评:作为首位在蓬皮杜艺术中心办展的中国艺术家,曹斐选择以距离798不远的“红霞”社区为切入点,呈现了一段中国历史的时空与命途。尽管隐藏了创作者的态度,但沉重的使命感在异国他乡的殿堂级艺术中心尤为放大,令人久久回味。

曹斐个展“HX”展览现场,巴黎蓬皮杜艺术中心

抽象艺术

杨识宏

Hi点评:知道《现代美术新潮》是一件暴露年龄的事。这本在中国当代艺术的初始阶段为包括陈丹青、张洹、刘小东在内的许多艺术家提供了当代艺术的最新信息的书籍正是由杨识宏所著,但他更为远大的志向在于抽象绘画。2019年年初在广东美术馆的个展正如名字“磅礴”一样,呈现了杨识宏多年来中西融合、坚定且大气的抽象之路。

林正:杨识宏在台湾出名很早,是早期的几个与国外合作的艺术家之一,也是第一位美国纽约MOMA(现代艺术博物馆)年轻艺术家赞助项目的华人。杨识宏现在呈现的抽象创作并不是一蹴而就的,是经由早期的具象形式,一步步深入到自我内心世界的探讨。这次展出各种形式的作品和文献,可以使观众更深入地了解杨识宏的思想、环境、经验的变化给其创作带来的影响。

「Hi人物」杨识宏 融合中西绘画的先行者,博伊斯、弗洛伊德因他的介绍而被国人熟知

广东美术馆 “磅礴:杨识宏作品展”现场

谭平

Hi点评:第一批去往德国、“见过真佛、取过真经的中国艺术家”,谭平有着最学院派的抽象艺术。他也是中央美术学院设计学院的筹建者。“双重奏”除了是除了是谭平近四十年版画与绘画的交相辉映,也是创作与教育的脉脉相通。

「Hi人物」谭平 所有的偶然在控制中,但结果要出乎意料

“双重奏:谭平回顾展”现场,余德耀美术馆,2019

王易罡

Hi点评:用身体作画,自由地作画。王易罡的创作清晰到自成一部艺术史,此次在索卡艺术的展览是他的第四个阶段的创作,弥漫着最原始的生命力,是一种正在呼吸的抽象。

“王易罡”展览现场,索卡艺术

水墨

魏祥奇(策展人):李津和宋陵虽然使用的是水墨的媒介,尤其是李津也很注重水墨语言的质感,但是严格意义上来说,他们接续的是源于欧洲的现代主义绘画中“表现主义”和“超现实主义”的形式和观念。如果我们将这两个展览项目归入水墨艺术的范畴也未尝不可,但是就大大局限了他们对于“绘画”抑或者说“艺术”的认识。我更注重他们创作的基点,显然李津和宋陵的绘画不是从中国传统水墨绘画的系统中来的,他们也无意讨论水墨的论题,相信他们更愿意称自己是一位当代艺术家而不是一位水墨艺术家。无论是李津的直觉性,还是宋陵的图像性,都不是水墨的理论框架所能涵盖的。我想是不是我们太注意区分出水墨的概念?以至于我们在评论一位艺术家的创作时首先想到的是一种语言形式,我们很容易将这些创作放在一个框架中去思考,而不是直接讨论更为抽象的“艺术”的概念是什么。就像毕加索在用各种绘画和雕塑语言形式创作艺术,李津和宋陵也在创作“艺术”。

李津

Hi点评:从“骨与肉”中更能捋顺李津的创作生涯,从而理解后期的“红男绿女”和“饕食天下”。

「Hi人物」李津 画画真的是我一生的热情

李津“骨与肉”展览现场,INK Studio墨斋画廊

宋陵

Hi点评:除了自己在大梦初醒、妙手偶得的神仙状态下创作,宋陵还成功地将观众置于他朦胧又奇幻的超现实梦境。

宋陵“瞌充梦东”展览现场,池社