“我是艺术家而非政治家,

待波兰问题解决后,

我希望能以一名艺术家的身份度过余生。”

——阿道夫·希特勒

希特勒,一个世界近代史上永远绕不过、不可忽视的一个人

他充满野心,他领导的纳粹,更是给世界人民带来不可忽视的痛苦

但这样一个人,曾经却是一个以出售自己作品为生的草根画家

怀揣野心的画家----希特勒

在成立纳粹集团和发动二战之前,希特勒的身份是一个以出售自己作品谋生的画家。他曾希望成为一名伟大的艺术家,但1907年和1908年两次维也纳美术学院报考的落空将他的这个愿望打入了冷宫。

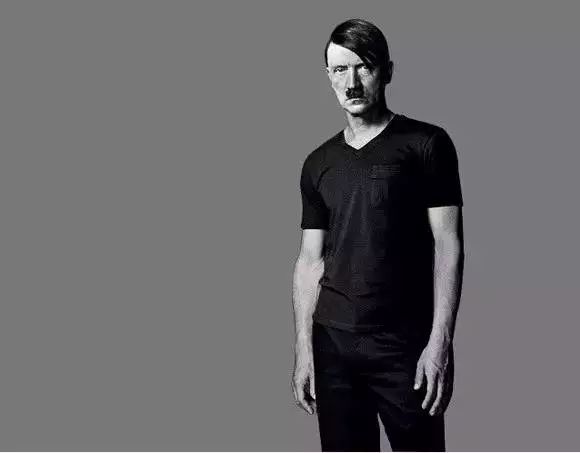

希特勒的自画像

在这幅水彩画中,一个男人孤独地坐在石桥上,或许正在幻想有一天能攻打波兰。这幅画于一九一○年的画作相信是纳粹党领袖阿道夫-希特勒最早的自画像,当时他只有二十一岁,希望成为一位艺术家的他正为此而苦苦奋斗。希特勒的画主题通常为场景和建筑,人物肖像极为少见。

希特勒曾收藏的画作

希特勒在11岁时就显示出了对绘画的爱好,上学时常常会偷偷地画画,他曾靠自己的记忆画了一幅肖恩伯城堡的图画,令同学感到不可思议。对绘画的热爱曾让希特勒有过成为一名画家的念头,这与他父亲的期望相左。

希特勒在《我的奋斗》中提到:“当时我才11岁就不得不第一次违抗(我父亲的意愿)……我不想当公务员。”他父亲当时的反应是“艺术家?不行!只要我还剩下一口气,我决不答应!”然而,父亲的极力反对更加坚定了希特勒的决心。

在中学时,希特勒只有“自由绘画”一门课是优,而数学和自然史都不及格,这让他无法毕业。由此,他立下志愿,长大后要成为一个伟大的艺术家。辍学后,他开始做一些装饰设计,其余的时间都用来阅读、画画和听音乐。直到17岁,他终于在母亲的支持下,去了一趟维也纳,见识了那里的绘画艺术。

希特勒擅画建筑,在被学院拒绝后,他绘制了大量维也纳场景的明信片,出入慕尼黑一家咖啡店中,希望得到那里的艺术家的慧眼相待,以帮助他实现自己的艺术雄心。可惜这个办法也未能如愿。但是在维也纳和慕尼黑期间,是希特勒画作最高产的时期。1908年到1914年间,他平均每天作画2-3幅,共创作了近一千张画作。

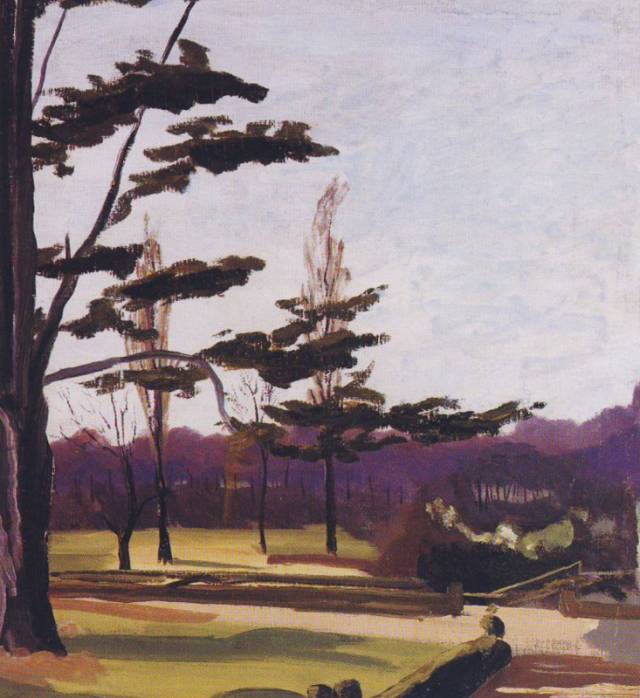

慕尼黑民居庭院

看看这些静物作品,很难将这些宁静的绘画与后来那个将世界带入黑暗和恐怖、杀死六百万犹太人的魔王联系起来。

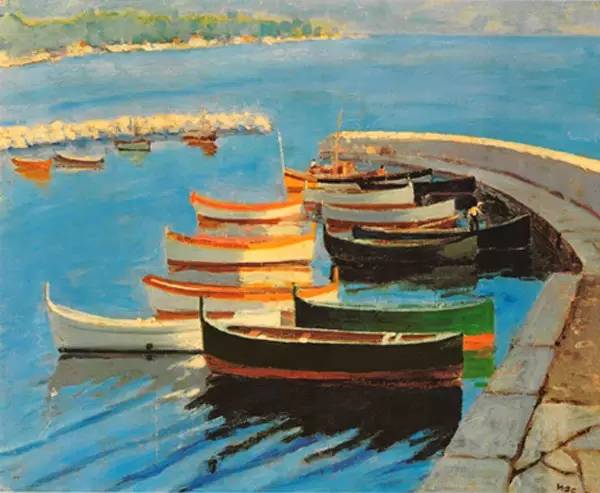

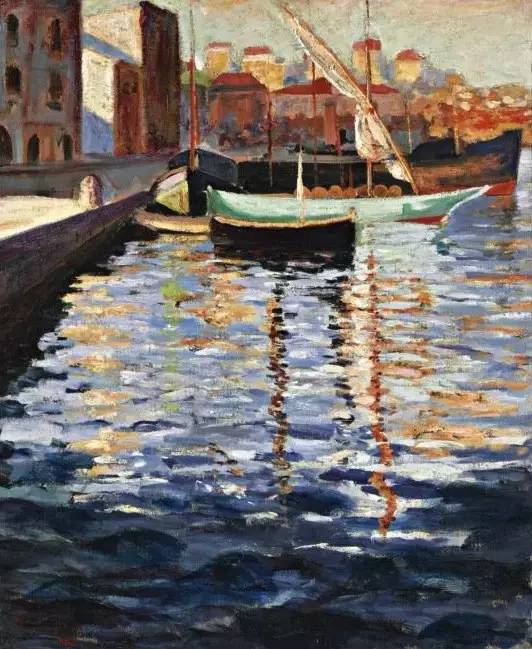

海边房屋

希特勒为维也纳的游客绘制明信片以维持自己的生活,稀薄的收入使他时常无处栖身,不得不寄居在各种收容所里。

老城水井边的音乐家

维也纳美术学院两次拒绝了希特勒。一位维也纳美术学院的教员告诉希特勒,或许希特勒应该学习建筑学。但是因为希特勒拒绝了这个建议——这对全世界来说都不是什么好事。希特勒的绘画经常以废弃的建筑或与世隔绝的小镇为主题。

二战结束后,希特勒的画作大多数被美国军队带走保存,拒绝展出。直到2000年以来,才逐渐被拍卖。对于希特勒的画作,有些评论家认为他的画作以建筑为主,很少有人物肖像,这是缺乏绘画技巧的表现。也有人认为一个只专注于建筑的画家,必然有其值得赞赏的一面。

三色堇

维也纳的经历对希特勒性格的形成产生了至关重要的影响,希特勒政治思想的核心理念就是在维也纳确立的。许多人试图从希特勒的作品中找出独裁的痕迹,但是发现确实很难。

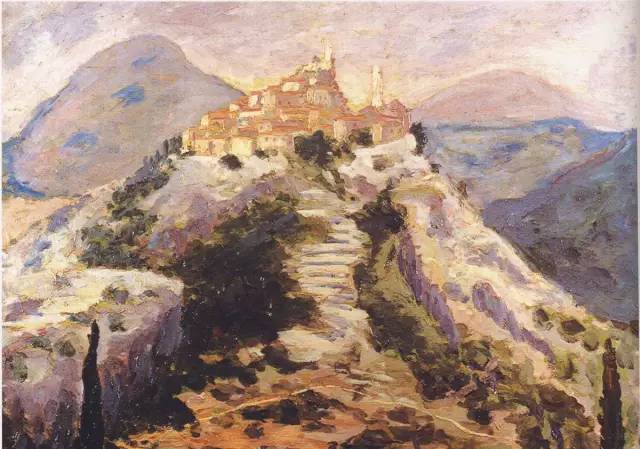

小镇风光

这是另一幅希特勒在维也纳时期的作品,这幅作品的特殊之处在于,希特勒两次在这幅画上签名。每当想起这幅画的作者一夜之间烧毁95座犹太教堂,就让人感觉非常诡异。

城堡围墙

这幅创作于1910年的作品描绘了一座被城墙包围的城堡。与希特勒其他作品不同,这幅作品对细节的刻画非常到位。但是,作品表现的气氛却是阴郁多于优美。

维也纳歌剧院一角

维也纳歌剧院是希特勒最喜欢的建筑之一。希特勒以维也纳歌剧院为主题的作品有很多,他还试图续写一部瓦格纳生前未能完成的遗作,不过最终因为难度太大而作罢。

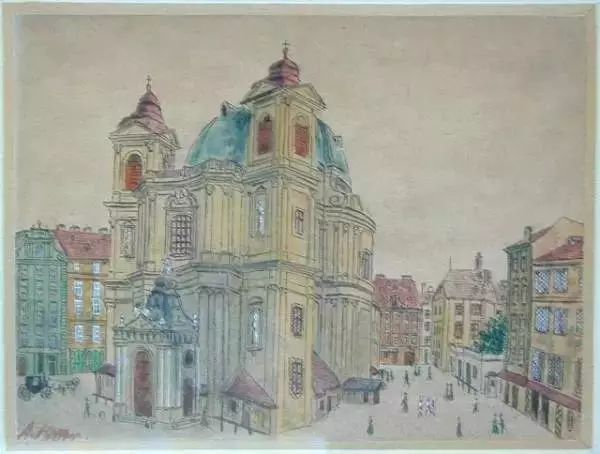

圣伯多禄教堂

此画以钢笔和墨水打底,后施以水彩。这样的画在宾馆的墙上到处可见,并无任何特殊之处,有时候人们还会用这种画作为廉价旅游纪念品。1945年,人们在上萨尔茨堡山的要塞中发现了这幅画。1952年4月30日,在希特勒自杀整整七年后,巴伐利亚政府炸掉了希特勒在山中所建的要塞。

佩希托茲村的城堡和教堂

这幅画绘制于1910年至1912年期间。彼得·亚恩是一位曾为希特勒工作过的艺术史专家,他对这幅画的评价是:“作品反映了希特勒在绘画方面取得的进步。”仅从美学角度评价,这幅画的确比希特勒早期的作品要好一点。

乡间教堂

1913年5月,希特勒终于获得了父亲的全部遗产。他来到慕尼黑,继续自己的艺术生涯。历史学家认为,希特勒离开维也纳是为了逃避兵役。希特勒声称,他离开维也纳不是因为害怕服兵役,而是不愿为奥地利哈布斯堡王朝效力——因为哈布斯堡王朝的军队没有实行种族隔离。

慕尼黑凯旋门

在与实物相比较时,人民会发现这幅画十分精确。正如一位评论家所说:“希特勒绘制了大量关于建筑物的作品,反映出他对建筑、教堂、公共建筑和城市景观的喜爱。”显然,希特勒喜爱的建筑物不包括犹太教堂。 1938年9月9日,也就是所谓的“水晶之夜”,他下令摧毁了1000多个犹太人的祈祷场所和超过7000家犹太人的商店。

白玉兰

希特勒也不是只会画教堂和歌剧院,但是这幅白玉兰确实十分独特。尽管希特勒偶尔也会画花朵,但是主要是画康乃馨。从这幅精致的绘画中,人们很难看出隐藏在背后的是一个嗜血暴君。根据作品和签名的风格,专家推断,这幅画完成于1913年。

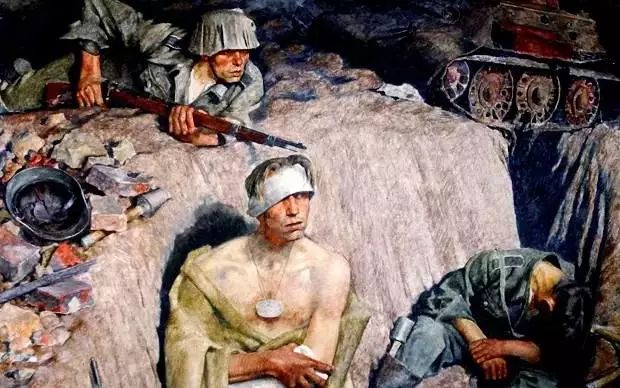

一战战场

画面中,一位身着军装的德国士兵正望着附近的战场。人们已经无法从这幅画中看出希特勒早期对建筑物的细致刻画,相反,重点变成了画面中的人物形象。

希特勒把德国艺坛改造成真正的地狱之后,仍然有德国艺术家为他大唱颂歌。唱颂歌的并非仅仅是戈培尔之流。一位颇有名气的画家——乌登堡州艺术科学院院长在祝贺希特勒生日时说:“德国从来没有像今天这样自由过……”像他这样的无耻,在历史上从古至今绝非孤例。

如果不是从政,他会成为一名伟大的画家----丘吉尔

出身贵族的丘吉尔,他画画纯属半路出家,在他年轻时,从未想过画画。当他第一次拿起画笔,他已经41岁了。

他毕业于军校,参军后成为中尉,当过记者,26岁又进入政界、成为议员。

1899年,他在《晨邮报》做战地记者,在南非战争中被敌方俘虏,后来竟越狱成功。

丘吉尔刚逃回英国时拍的,这使他名气大噪

直到1915年,丘吉尔41岁那年,一次偶然的事件,促使他和画画结了缘。

1915年,丘吉尔在政治生涯遇挫。一次家庭聚会上,他恰巧遇到弟媳,在画水彩写生。

高妮把她儿子的水彩盒,递给了丘吉尔,鼓励他何不试试画画来消遣,这就是丘吉尔画画的开始。

他在旁观看,心中一动,隐隐听到缪斯女神的呼唤。在短期的水彩画试验后,他便开始迷上了它。

回到家后,他决定试试油画。他的妻子为他愁容渐消而兴奋异常,给他买回大批画具以供他消遣。

站在画架前,这位年界40,而从未握过画笔、并且视绘画为神秘的人,心里既新奇又紧张。

面对着雪白、沉静的画布,他握在手中的画笔却重如千斤,他战战兢兢地在画布上,画了豆粒大的那么一点,就不敢再画。

妻子在他身后说:“画,画呀!你还犹豫什么?这可不像你啊,亲爱的!”

他浑身一震,政治家的勇气和果敢瞬间复苏,于是画笔在调色板上,将蓝色和白色疯狂地搅拌起来。

然后在画布上涂了几大笔——紧箍咒打破了,潜伏在心里的艺术血液开始沸腾。鼓突着,跃跃欲试!

从此以后,他像个骁勇的骑士,在画布上纵横驰骋。

而真正领他入门的老师,是他在伦敦的邻居,爱尔兰著名画家John Lavery 爵士。

所谓“名师出高徒”,有这样的老师启蒙,让丘吉尔一开始就出手不凡。

1921年,丘吉尔的母亲病逝,接踵而至的是,3岁的爱女也不幸夭折,他悲痛欲绝!

他无休无止地画画,让缪斯女神抚慰心灵的创伤。

他曾对友人说:“如果不是绘画,我几乎活不下去,我无法承受这些打击。”

从那时起,绘画成了他生活中的,一个重要组成部分,不只在家画,离家出访时,他也时常带着画具。

1929年,英国保守党败选,沮丧的丘吉尔,从首相的位置走下来。

此后10年,他归隐于绘画,潜心琢磨,画技日精。

丘吉尔离开了政坛十年,恰恰是政治上的“荒漠期”,使他有可能把精力放到文学艺术的“消遣”上来。

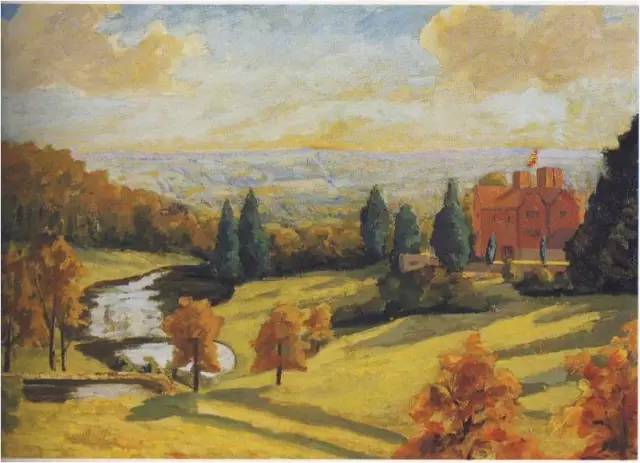

1929-1939这十年间,是他文学及油画创作的高峰期。在存世的500多幅作品中,约一半创作于这一期间。

在这十年中,他在Chartwell的庄园也成了,众多知识界文化名人,常来访问光顾的地方。

其中自然有不少名画家。在这些交往中,他学到不少新东西。

1939年,二战开始,作画停止。他临危受命,挑起了率领全英抗击,德国法西斯入侵的历史重担。

在二战最艰难的年代,丘吉尔复出。但是,1945年战争结束,他再次从首相宝座上跌落下来。

这位叱咤风云、被认为“赢得二次大战胜利的人”,自尊心受到极大伤害。

他从唐宁街10号走了出来,义无反顾,踏入艺术之门,从此全身心投入到绘画世界中。

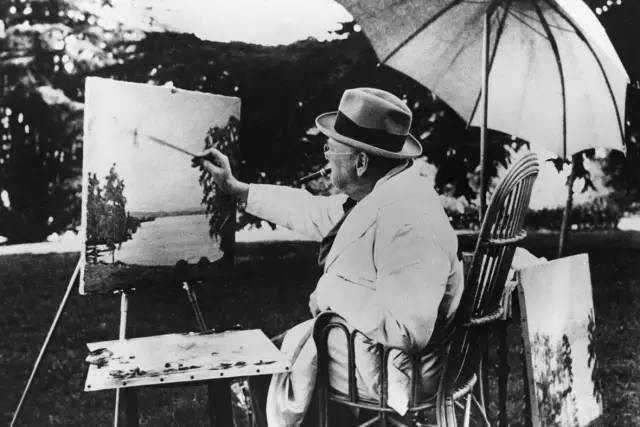

他在绘画中“疗伤”。他叼着雪茄,长时间在画架前,涂抹着画布。

1947年,在姆宁爵士的建议下,他以大卫·温特尔的化名,向皇家美术院的“夏季展”提交了三件作品。

在作品入选参展后,人们才吃惊的知道,原来73岁前首相丘吉尔先生的“大作”。

这让丘吉尔感到极大的鼓舞和兴奋。此后,他便以丘吉尔的真名,出现在每年的“夏季展”上。

不久以后,皇家美术院一致通过,选举丘吉尔为特别荣誉院士。

1959年他接受了在皇家美术院Diploma画廊举办个展的荣誉,时年85岁。

丘吉尔一生留下了超过530幅绘画作品,在他家中保存了160余幅。

有人说,政治的最高境界,就是自然而然地进入艺术。

丘吉尔曾游刃有余地穿梭于政治和艺术之间,

但是最终,

他还是选择了皈依了艺术。

▍本文部分素材源自网络,如有侵权,请联系小编删除