《中国美术报》第254期 副刊

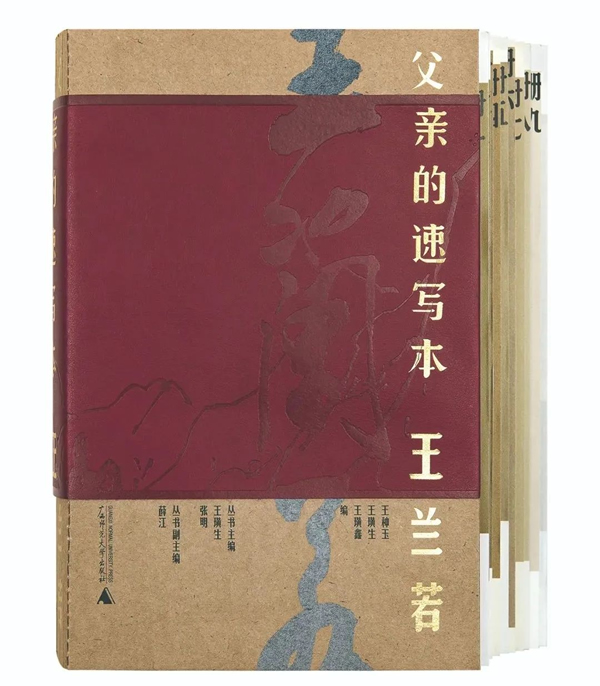

《父亲的速写本·王兰若》

编者:王种玉、王璜生、王璜鑫

出版社:广西师范大学出版社

王老师:

您好!

多谢您通过广西师范大学出版社转赠《父亲的速写本·王兰若》,事前您告诉过我正在着手编辑这本书,那时我想起几年前您为老父亲编辑《九九变法·王兰若》向我约稿的情景,顺手一查,已经是七年前的往事了。时间如流水啊,虽然王老先生已在2015年得享天年,以百岁过五的高龄驾鹤西游,但您对老父亲那种深挚的爱,以及您在人生与事业前行中对老父亲无论逆境还是顺境的达观态度的愈来愈深挚的感佩,我是能感受到的。

这本书放在我的案头,时不时会拿起来翻阅,通过您和姐弟们联名撰写的文字导引,我觉得自己不是在看一个人的速写本那么简单。我原以为您说的这本书,也就是出个常规速写画册,无非是在设计上朴素一些还是豪华一些的区别,但没想到是一本样子看起来有些怪的书。

我们都知道,从一个人一生的素材资料中选编所要的内容,是一个非常烧脑和费神的工作,显然您和姐弟亲朋在这方面付出了极大的心力。在内容上看,从早期南洋速写开始,按照一个基本的历史年代顺序,归总不同历史时代的地域速写,最后进入百岁华章,这样把时间维度和地域维度结合起来的考虑既符合事实,也有逻辑条理,更重要的是能够比较好地彰显出时代的节奏感和人生的节奏感。在设计上,您的这本书根据时间和地域一共编选了九册速写,加上前序后记与年表,拢共有十一章的内容,这些内容由早到晚、从前到后叠落装订,开本则由封面到封底逐册放大页宽,形成每册齐左扩右、书脊处齐整而切口处呈斜阶面的怪样子。当左手拿书、右手翻阅时,每一册扩大的页宽处从“册一”到“册九”的标识即映入眼帘,并且它的阶梯状切口在翻书时也给人以较强的一叠一叠攀爬的触感,这种标识清晰、多本集合、触感强烈的初览体验让人很快就接受了它在外观上的奇特。

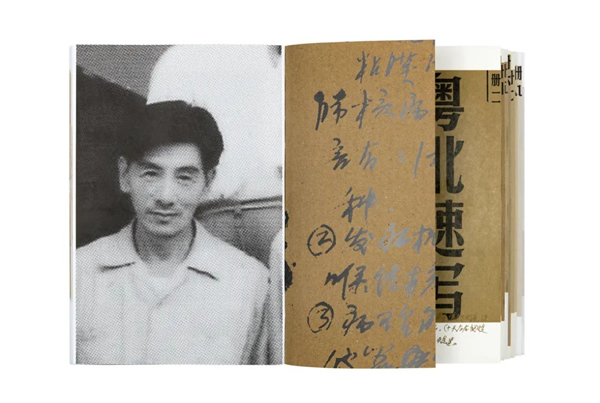

《父亲的速写本·王兰若》内页

细翻之后,我越来越意识到这是一本在内容编辑、装帧设计都别有匠心且二者配合度又很高的书,其中一些在内容和设计上的细节处理也给我很多启发,比较突出的印象有这样几个。

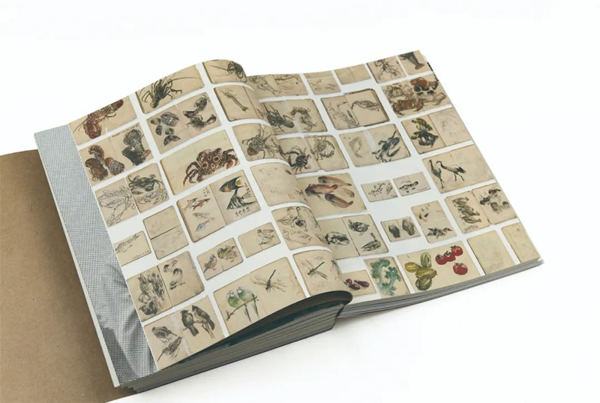

首先是入选的速写作品尽可能保留它在速写本上的原貌。那些破旧的纸页边缘,速写扫描时扫到的速写页边缘厚度,符合速写本逻辑的跨页设计等等,都令我感到有温度和有质感,从中可以看到您不仅希望读者了解您父亲的速写艺术,而是更希望读者看到您父亲一本一本速写本里的速写。这种强调物品的既视感,重视物料的物质性,显然和您作为艺术家、作为美术馆策展人的创作经验和工作经验密切相关。显然,这超越了过去美术编辑学意义上仅仅把速写作为艺术的思路和做法,谨慎回避着这种思路和做法之下出版速写集惯常的剪裁画心、保证画面悦目的完整性的艺术要求,而是力图回到速写本身随记随画的职能,回到速写本作为载体的物质文化本身。在我看来,这种以美术馆学尊重物料、研究物料为内核的编辑学突破,使我第一次看到一部包容更丰富的关于速写本作为物质文化而非仅仅是作为绘画艺术的画册。

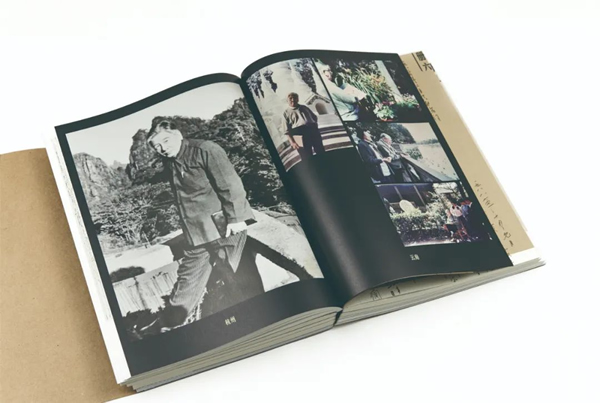

《父亲的速写本·王兰若》内页

第二,给我印象深刻的同时也极富有启发性的是,整个编辑思路的出发点和立足点落脚在父亲的艺术人生上,是将父亲的艺术人生为经纬,来组织和编排他速写本里富有人生情感和艺术调性的那些勾画足迹和信息,而不是仅仅展示一位画家的速写功夫和艺术成就。说实在的,这后一方面的出版在过去的速写编辑史上是较常见的,并且在这种较常见的编辑出版中,已经形成对以速写见长的重要艺术家的评价与认识格局。比如像我们都熟知的黄胄、叶浅予、贺友直等大家,单就速写特别是人物一门而论,20世纪绝大多数画家在他们的能力和手笔面前都会真诚地行承让礼。但是,我觉得您主编的《父亲的速写本》冲破了一种艺术欣赏的既有的单一模式,使速写的展示和讨论富有了艺术社会学的意义,当然这种意义的展开是父子两代人的共同在场——父亲的速写、子女的讲述来进行的。这其中包含的社会、家庭、艺术、情感等方面的信息,包含的那份专注和坦然,使我觉得我所面对的是两代人同唱一首歌。正是通过这样的编辑结构,我才看到或读出您父亲作为一个有家庭责任感的男人、一个以艺术为事业的知识分子、一个坐看云起时的超然洒脱的人凝结在速写本里的操守和美德。由此,我觉得这样的速写,不亚于我所知道的任何一位大家的速写,其中的关键就是它为我们在常规的审美模式之外打开了一扇窗,让我们感受到更多的速写与人紧密联系的情感和意义。这方面,我们过去的编研真的是太苍白了。

《父亲的速写本·王兰若》内页

另外,就是整本书在内容、设计与人生状态的情感节奏把握上,给我一种波澜起伏的阅读感受。如您所讲,设计师为满足不同时期速写本的特殊性选用了十几种不同的纸张,如此细致的配套确实使得不同时期不同速写中的不同情感基调通过视觉形式的编研得以展现,其中的青涩、隐忍、诚挚、细腻、舒畅、专注、自得、随心……不同时期人生基调的交织,让我如同听一曲多章节的人生主题交响乐。我印象较深的有粤北写生、潮汕写生、日常写生、百岁写生等章节,其中的故事、品位和格调都令人难忘。特别是最后一章的处理,我必须为之点个赞。我个人觉得,对于速写这类素材的编辑,平入平出相对容易,形成起伏不太容易,最后能够有所升华,托起来一种不同凡响的人生境界更难。而最后一章,老人身影与漫笔写生、黑白影像与浓墨重彩相互配合,确实有一种人生华彩的交响壮丽感。

《父亲的速写本·王兰若》内页

当然,这本书也不是完美无瑕的,其中有三点让我觉得还可以加工打磨。一个是内容上,我觉得还可以适当再做些减法。速写这种形式本身就不是以完整、全面而是以片段、局部取胜,所以没必要求得各册的大体均衡,有厚有薄才是速写本的常态。另一个是信息上,对于出现在画面上的那些文字——其实您和姐弟们也很关心并从中读出了您父亲的心境和关爱,所以还是应该给出准确的释读,有所旁白,以方便读者浏览。还有一个是与第一个问题相关联的装订问题,因为九册速写本毕竟不薄,各册之间若仅是胶粘而没有其他加固方式的锁定,随着翻阅频次的增加极易出现各册散脱的现象。

当然,瑕不掩瑜,说到最后,还是要感谢您赠书并给我学习和交流的机会。父子情深——我分明是通过您专业而富有智慧的眼光,在那些看似寻常的速写本里的勾勾画画中,看到您老父亲的社会历程、艺术历程、精神历程以及您作为子女的珍重与崇仰。我个人觉得,作为《父亲的速写本》丛书里的第一本,它的出版,无论是对于中国现代美术的资料整理和学术研究,还是从父辈的日常角度去讲述艺术人生,都开了一个好头,这确实是一件可喜可贺的事情。当然,如何继续将丛书往下出版,每一个画家有每一个画家的特殊性,甚至于对什么是速写的理解也未必一致,他们的子女也未必都如您这般专业,如何讲好父亲的速写本这个引人入胜的故事也会有很多困难和挑战,我相信您在这方面都有所估计了。

曹庆晖

2021年11月7日

编辑|杨晓萌

制作|冯雅颖

校对|王密林

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:颜培大联系电话:010-68464569 15711102835

《中国美术报》为周报,2022年出版38期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,190元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤电话:13071178285

新闻热线

电话:010-68469146