视频拍摄 叶清;剪辑 季来支

2017年的时候,陈文令创作了一件名为“行走的人”的作品,在这件作品中:“主人公是一个一个自传体的青春少年形象,他弓着腰,戴着面具,怀抱着一块沉重而又发光的石头,背上顶着一株即将怒放的梅花,步履蹒跚地向前行走着。有着一种永远向上向前的少年心志:对这个世界永远充满好奇心和求知欲。这个行走的人,带着某些凄楚与苦涩,却依然要走出诗意和浪漫、走出喜悦和深情。这是我生命状态的真实写照,也应该是大多数当代人的普遍生存状态。”

陈文令与“行走的人” 2017

而陈文令所说作品中“自我生命状态的真实写照”,同样也延续在他对于的工作室的想法和态度上。与很多艺术家不同,陈文令的工作室更像是一种没有边界的思想状态,而非某个固定的空间或场域。陈文令说:“一个艺术家的工作室不应该被限定在一个盒子或某个屋檐之下,不停向前的思想和行动中的身体就是我的‘工作室’。”

陈文令 北京崔各庄工作室内景 摄影 / 郝科

除了为我们所熟知的“小红人的”雕塑形象之外,陈文令也一直在变幻的现实环境中,或在有限的时间夹缝里,不断地寻找并塑造着自己“工作室”的更多可能性。

陈文令 每日一顶

如在2020年因疫情滞留在老家福建时,陈文令就将自己的光头作为临时的工作室,并将不同的“破烂”顶在头上——大白菜、萝卜、雨伞、桌椅、稻草人,甚至鸡毛和牛粪等等——所有在日常生活中的唾手可得之物,都与艺术家本人并不“美丽”的光头(我丑陋的光头——陈文令语)发生了奇妙的化学反应,并成为一件件极具在地性而又不可重复的艺术作品,这组作品最终被名为“每日一顶”系列。

陈文令 每日一顶

同时,这套作品最初的“展厅”——微信朋友圈——也让艺术家原本节奏缓慢的故土生活,与当下快捷的信息传播方式之间产生了无时差的共振与互动。而陈文令闪亮的光头背后的故事——2014年,他被医院诊断为鼻咽癌,在治疗期间,他原先帅气的披肩长发也脱落了很多,在完全康复后,陈文令索性刮成光头——则让艺术家的生命体验,成为作品中最为重要的组成部分之一。

陈文令 每日一顶

在2021年,陈文令飞了41次航班,完成了自己人生第一次自驾3千多公里川藏线的行走,又在太行山沿线经历了魔幻的18天。而在这期间,除了自己的头顶之外,速写本和线描也是陈文令随身的工作室之一,他说:“我走到哪里都带着一个速写本,想到什么就写两行字、画一个图像。因为我相信沉淀是在万里路之中的,要不断转换视角,才有可能杂交,进而优化,我交朋友也是这样,喜欢认识很多除艺术家之外的有趣的人。”

陈文令 川藏线自驾的艺术之旅 2021

而这种将线描和速写本作为随身“工作室”的习惯,其实早在1987年,陈文令如愿考上福建工艺美术学院国画专业时起便养成了,他说:“因为我脑子里时常有很多想法争先恐后地跑出来,这时我就用线描随性记录一下、非常方便。这同样也能够用很快的速度使自己内心的能量得以解放。在我长年的线描实践中,有些初浅的体会:线描是一种训练思维方式的很好的 ‘健脑体操’。”

陈文令的线描手稿

其实,陈文令极具个人特色的、因地制宜的工作室模式,早在他成名之前就已经形成了。

早在1994年,陈文令就在鼓浪屿租下一间屋前有大树的房子,而这棵可以遮风挡雨的大树,就成为了陈文令最初的户外的工作室,并在他人生最低谷、最孤独的时期坚持了6年时间。而这种户外的工作模式,最终在2001年转换成一次在海边的、由一百多件雕塑所构成的展览,标志性的陈氏“小红人”,再加上自然的海浪和阳光的变化等——“我把所有的小人喷成红色的,搬到海边,放在船上、沙地上、树上、灯塔上,遍布整个珍珠湾,像火山爆发一样。”——改变了陈文令的人生跑道;同时,也开启了中国在户外做大型雕塑个展的先例。

陈文令在厦门海滩布展现场,2001 年底

2004年,陈文令来到了北京,像很多坚持在这里创作的艺术家一样,陈文令也开始了自己漂泊的工作室之旅。从初到北京到现在,陈文令已经搬过7次工作室,直到近几年才趋于稳定,但这种“漂泊”的状态,也让陈文令能够一直保持着自我积极的思考状态,他说:

“每每想到自己工作室的状态,我就觉得自己一生都像是个‘流浪汉’,但正因为流浪,让我可以适应任何艰苦的状态,在不断的漂泊中,艺术家的思想也会像风暴中雪球一样,越滚越远,越滚越大。”

陈文令 北京李桥工作室

“其实,我搬工作室的经历跟我的创作状态很像:我的创作在整体上是比较跳跃的,我并不在意所谓稳定的学术脉络,而是在创作每件作品的当下,自己是否有强烈的表达欲望与冲动,让我能够进入到一种忘我的工作状态中。所以,我认为我的作品是在不断的‘漂泊’状态中,寻找强大的情感力量和内在的精神脉络的。”

陈文令 北京崔各庄工作室内景

摄影/郝科

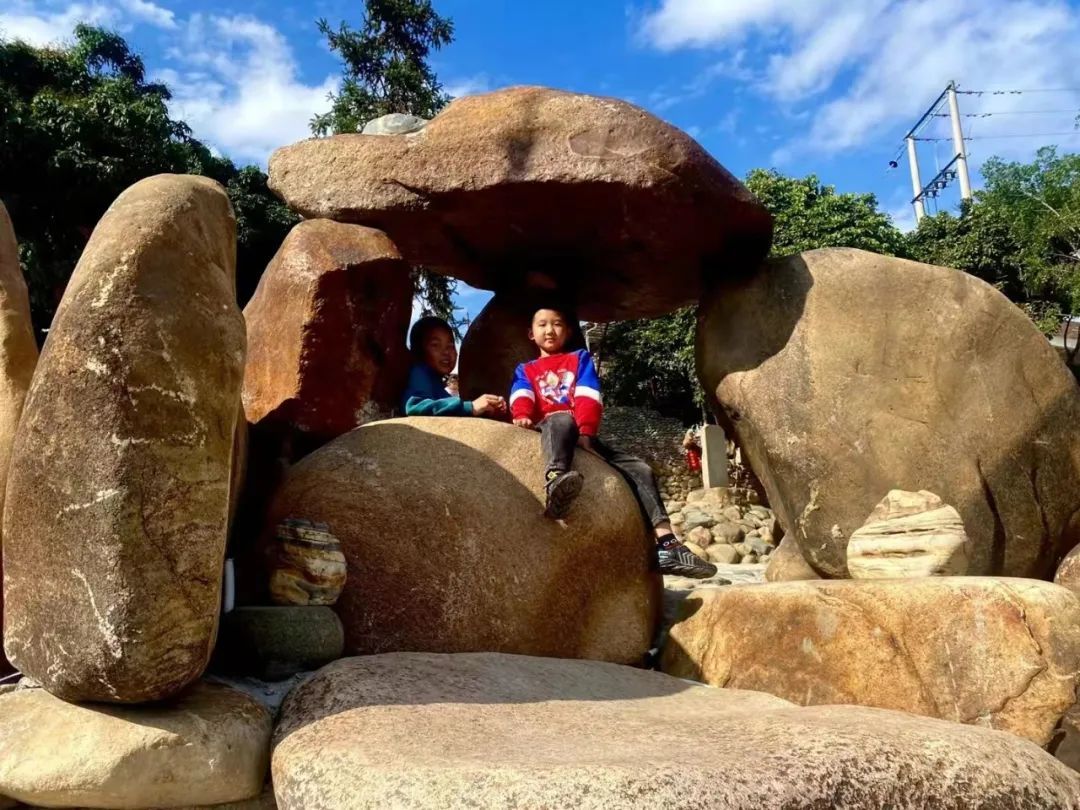

而就在刚刚过去的2021年,看似已经“稳定”的陈文令却再次开启了自己的“漂泊”之旅。这一年他频繁地往返于北京和故乡安溪的金谷村之间,并从2021年11月开始自费建设石跳钉溪岸艺术园。在故乡的河岸上,没有任何正式的施工图纸,陈文令每天带领着十五个乡里的农民工,一台吊车和两台挖掘机,在现场因地制宜地叠山造园,修戏台做石路……陈文令用他自己的艺术介入到故乡的改造和建设中,期望用艺术园的方式,打造一个永不落幕的、关于故土的大地艺术展,而这也是他献给父老乡亲们的一份永恒的礼物——“成群的孩童们在这个几千吨石头垒起来的公益艺术公园里尽情的玩,很期待能成为他她们一生中永不消失的乡愁!”

建设中的石跳钉溪岸艺术园

从离开故乡寻找理想,到返乡重塑理想,陈文令的“漂泊”状态看似充满偶然和意外,实则却是一种内心里必然的选择与回归,在陈文令的童年和故乡记忆中“(他)自己就是最好的玩具,自己不好玩就没得玩了。所有的快乐极少是外来的,主要靠自已去‘创造’,哪怕是撒一泡尿也得故意拉得尽量长一些,并在地上或墙上尿出一个类似于‘小桥流水人家’的图画,这种乐,也是我能量释放的出口之一。”而这座即将建成的石跳钉溪岸艺术园,则更像是陈文令在多年后,依然乡音无改的能量释放出口,从童年勾出的那根长长的线条,最终依然接入到故乡的血脉与温情之中。

建设中的石跳钉溪岸艺术园

最后,陈文令说:“我觉得艺术是一场没有终点的奔跑!她需要你用一生的时间去不懈地奔跑,却并没有所谓输赢的概念。但只要一直坚持在路上跑,我相信任何人都会跑出一条很清晰的道路来,我还在奔跑的路上,我希望自己能跑出一条很清晰的、只属于陈文令的道路来,这是一条别人替代不了的路。只要你自己勇于真诚地向前迈步,你就能跑出一条属于你自己的人生史和艺术史来。”

建设中的石跳钉溪岸艺术园