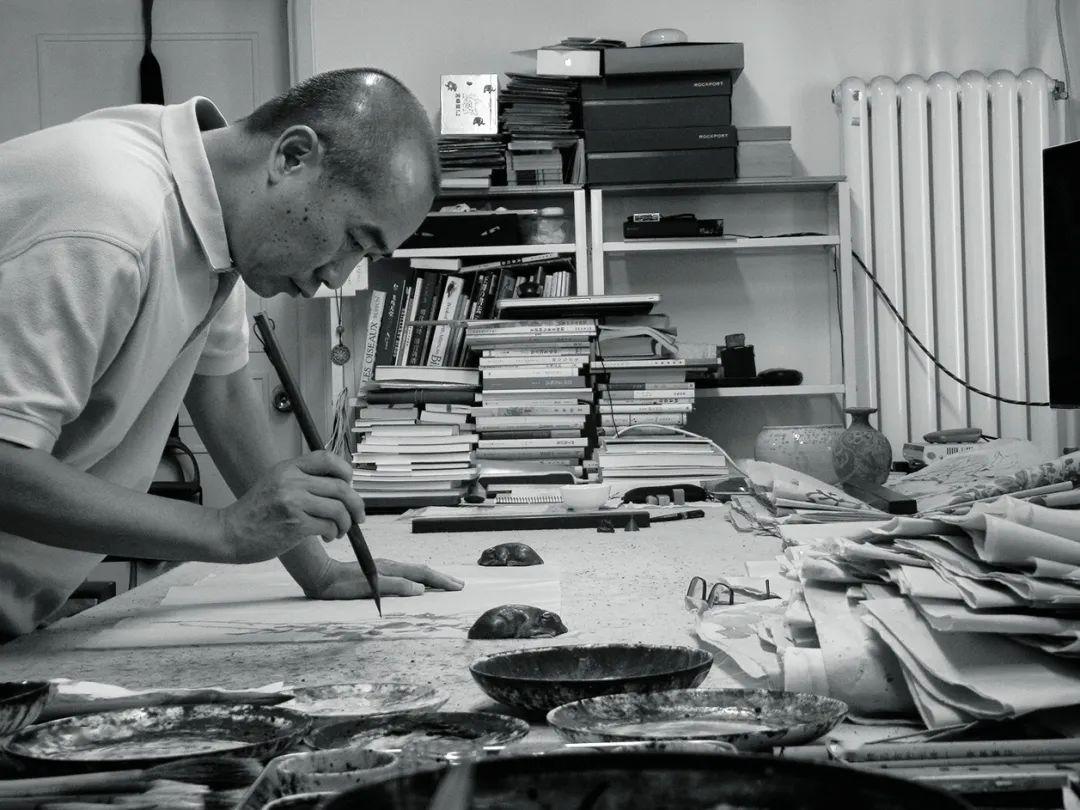

我怎么创作《药园杂忆》

(请将手机横屏观赏)

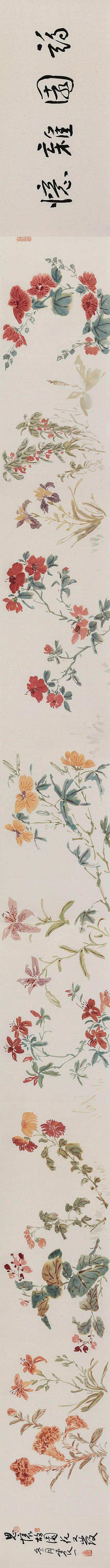

姚震西 药园杂忆 2019 年 36cm×490cm 纸本设色

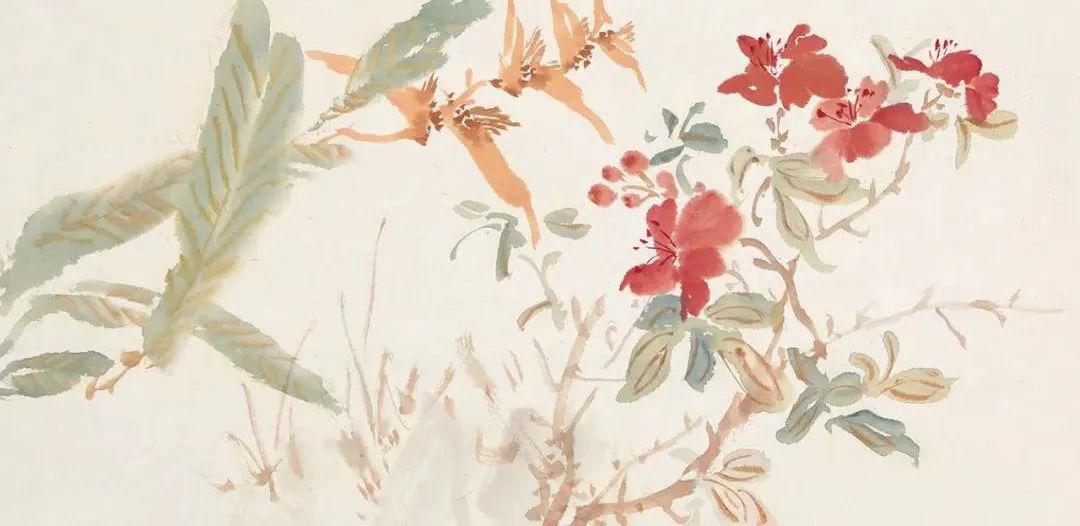

《药园杂忆》局部

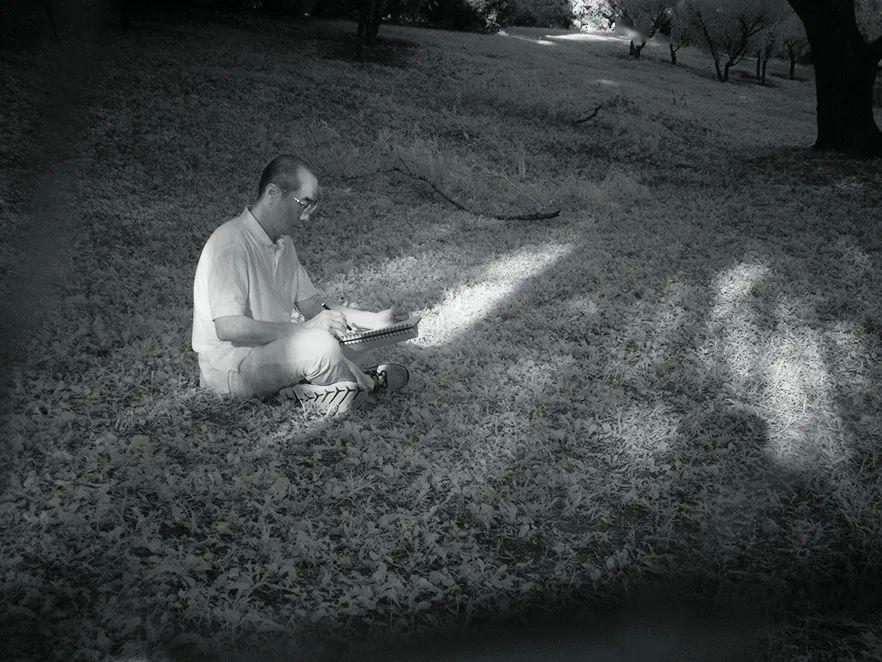

现在去药园已很少动笔写生了,只是四处看看,心情闲散,避开嘈杂,心生宁静。记忆里的药园,那不浮夸、不做作的平常气息,总能让我发自内心而潺潺流出画意。有时似乎觉得我的画是在药园中自然生成的。如今远居他乡,药园已有故园的怀忆,常有“思忆故园花又发”般的感触,有些东西,你离得越远就越有画的兴趣。

创作《药园杂忆》,是从药园写生稿开始的,翻阅旧稿,像是息数笔墨的年轮,一帧画稿一个记忆。看画稿并非想从画稿中选择花草造型,而是找表达的心境。写意花卉长卷讲究花枝转相有致、穿插之妙,花簇间的留空,尤显长卷的灵动气息。其势态、造型、疏密、节奏须把握有度,线条笔力构成全卷的骨气连动,笔意贯气而纵横全局,笔墨不绝不止而自由疏放的延伸。从《药园杂忆》来看,并未能达到我所期待的“心中意蕴随笔端而缓缓流淌”。也或许,过于追求画面的完整性,有违写意花卉长卷笔意贯通、自由疏放、随卷散布的表达。

《药园杂忆》画稿

“身份焦虑”

一个画家,作品只是他的台前形象,而台后才是画家真正的底气,画家的经历,知识结构,各种社会身份和跨界职业,各种社会交往,各种学术支撑,包括各种兴趣爱好等,这些复杂的背景,恰恰既会引起“身份焦虑”,又构成了画家的台后底气。

说到底,不论如何谈论画家的身份,最终画家还是靠作品说话,作品是画家的支点。画家最重要的是多考虑如何画好画,作品的思想表达,由己及人,所以,画家应该呈现给观众最好的作品。如果能专注于自己的绘画艺术,自由地创作,并且成为日常事,那么画家应该是快乐的。

人生的自然走向

在我绘画成长的经历中,对我产生较大影响的三个阶段,一是大学期间,以攻读人物画为主,写实造型是主要课程,卢沉、周思聪的造型观念对我影响最大, 吴昌硕、虚谷等海派笔墨是我在花鸟画上最初的探索;二是做编辑的20多年,编稿和阅读涉及的艺术门类较为宽泛,编辑是杂家,繁杂的知识结构至今影响着我的绘画,这一时期对陈淳、徐渭等明代花鸟画家深入研究,潘天寿的《雁荡山花》在题材上对我产生了重要影响;三是专攻写意花鸟后,对历代花鸟画风格进行了较系统的研究,尤侧重于对笔墨个性强和“写花草之生趣”的历代花鸟画家进行分析。黄宾虹花鸟画那种“手边缓缓流淌的温情”表达,使我渐悟花鸟画之生趣境界,由此,我的创作方向和风格基本形成,另外,钱选、孙隆、林良、恽寿平、沈周、八大山人等对我也有较大影响。

我常常在不画画的时候,更容易看到创作上的问题,并跳离具体问题去思考绘画。我研读前人的思想和画作,更多是调养性情,而非直接取法前人,终归创作是出于自己之手,跟随自己的感受,自由表达就好。如何借鉴前人,因人而异,直接取法前人,以前人法表达自己的心境,也无不可。我们应该给予绘画更大的宽度,放下强求之心,不拘泥于否定或肯定,不拘泥于传统或创新,前人的绘画经验,融入自己,此时的自然流露才是最好的状态。

养心状态转换为工作状态

绘画是我人生最初的理想,回归专业创作是我最终目标,离开编辑职业进入画院后,画画由养心状态转换为工作状态,心境变了,绘画的方式也会随之改变,绘画状态和生活状态在相互影响。

爱好应该要有一定的痴迷度,对于我来说,略有粗浅收藏,泛泛而玩,不痴迷。为方便画画而养了几年花草,始终当杂花野草散养待之,懒于打理,似乎目的性太强,不像是爱好。倒是羽毛球坚持了20年,应该算得上是爱好了,因打球落下严重的腱鞘炎,拿筷子、握毛笔都成困难,看医生,问做何职业,我说画画,医生说羽毛球和画画只能选一个,于是我就此终结了羽毛球的爱好。如今离开出版行业,专心绘画创作,编书和策划选题似乎成了爱好。

修行在于个人

教与学,没有完美的方式,教学更重要的是启蒙,修行在于个人,师徒式授课和学院式教育,应该兼容并包。

当下,功利教育才是中国画传承和发展的壁垒。

不经意间的心灵流露为好

平常是一种态度

平常花草源于我生活周遭繁茂的杂草野卉,日常观察得以感受到平常之美,心性触动而着迷于花草的平常之境,再以散淡笔墨写之生趣。画20多年“平常花草”,我时常在想,还能再平常些吗?其实很难,平常是一种态度,是一种淡化,需要“跳脱顺之则喜逆之则嗔的欲望”,才能体验到的人生境界。年岁渐长,画平常花草,何尝不是在淡化掉多余的东西,更质朴地表达自己。

现阶段,我希望能更深入一点理解传统,对传统多一点敬畏,对自然多一点耐心,对内心多一点诚实。

传统不是静止的

中西文化各有特色,文化的创造无止境,中西融合,如枝蔓生长,自然而然,在此后更长的时间,融合仍将是中国艺术发展无法回避的问题。中国的绘画一直都擅长融合,我们应该在绘画的多样性中寻找均衡,在理解上寻找共通,在视野上发现宽度和深度。

让花草言说自己

花草需于精微处取其形,于得意处取其神,则妙趣横生,笔意无穷。

花草相,无须言说,应去真诚地、质朴地表达。过度的笔墨表现和画面造型往往会太自我,有时觉得,忘掉笔墨,自然成趣,让那种难以言说的感觉在笔端缓缓流淌,让花草言说自己。

缓慢的、持之以恒的过程

对于绘画创作,艺术风格的形成或艺术风格的转变,我倾向于渐修渐悟,这是艺术渐进和渐变的规律,这是个缓慢的、持之以恒的过程。画家每次创作都可视为渐修的起点,过程中得以渐悟,或渐悟绘画法理,或渐悟人生情理,每次创作的结束都是下一次创作的开始,艺无止境,进一层,就能领悟一层的境界。

我的创作,没有宏大叙事的表达,也无高深哲理的阐述,只在平常世界里 关注心灵与自然、生命与万物之间的细微和常态,于平常心境中画日常所见,悟自己所感。我对绘画的认识、理解,我对创作的思考,我积累的经验,都会在日常画画中反复揣摩矫正,矫正是一种探索,一种打磨,矫正便于思路清晰,并非对错之别。艺术之路无边无际,渐修识明本心,我还需要更长时间渐修渐悟。

笔随心运,自由舒放

2010年调入北京画院,生活和工作发生很大改变,生活环境的改变,对创作产生了潜移默化的影响,我的绘画状态,亦如生活,需要调整和适应。从近几年的作品来看,不足多于满意,这并不重要,能按自己的想法去画就好,只享受创作过程的快乐。未来,平常花草仍是我绘画的主要题材。

艺术风格应该是画家的真性,是画家以其真性去关照自然,关照社会的表达,真诚而不造作。创作本身就是画家的生命状态,艺术风格是生命状态的显现。艺术风格也会随着画家关照角度和深度的改变而变化,一成不变的长时间创作,或者创作成为工作之后,画家会失去关照世界的敏锐,想法很容易被经验固化,风格形成模式,所以,画家需要不断的激发好状态。艺术风格是一个人的艺之道。

每次创作都不容易,艰难是画家的创作态度。每个画家心中不可避免的,都设置有创作表达的准确度,也可以理解为完成效果,这对于一些画家来说是好事,能按计划完成创作;但对于另一些画家来说,或许会成为创作艰难的原因,因为预设效果使你不接受一些偶然得到的东西,会用已有的经验去覆盖直觉,抑制随兴而来的灵感和创造力,这一点对于写意画的笔墨表现尤为影响。我在写意花鸟画的创作中,常常会处于这种状态,难以随兴表达,因此,创作的失败率很高。对于写意画家来说,这就是常态,时常回过头,放弃的作品,意想不到的好。

对于我而言,随机而发的创作状态,往往能出好作品,一幅画的创作,要有某个触动自己的点,这个点往往就在自己的常态中,可能是记忆里的,可能是不经意的,也可能是随意的一笔或一个形象,甚至可能是一个意外的失误,发现了这个点,就随它的方向走下去,创作会获得无法预计和想象的效果。在创作《药园杂忆》卷最初阶段,对预期效果的强求让我停滞不前,找不到释放点,写意长卷的笔意疏放,枝叶随卷散布的感觉完全出不来。从开始的想法,一直在变化,时断时续到最终完成,经历了两年多并不轻松的过程。

表现力是关键

画家读书、做学问是天经地义的事,但做学问不能盲目,梁漱溟先生在谈到做学问时曾说过:“学问是解决问题的,而且真的学问是解决自己的问题的。”我认为这句话说到了画家做学问的另一层意思,即修画外功夫应先入画道,这样画家才能有学问的方向,做有助于专业的学问,并落到实处,避免那种脱离实际的“心性迂谈”和“玄虚之理”。

技近乎道,画家在创作中精研技术,必会旁涉各种解决技术问题的知识,把这些问题踏踏实实地,一点一滴地解决,技艺精进,积学成智,这也是画家渐修学问的途径。

© 版权声明